Ketika mahasiswa kehilangan wadah sebagai tempat untuk menggambarkan dan merepresentasikan perasaan mereka mengenai kehidupan, maka di pers mahasiswa inilah tempat ‘pelariannya’. Pers mahasiswa (persma) merupakan salah satu sarana pelampiasan gelora jiwa muda mahasiswa yang positif. Gelora untuk mengkritik, gelora skeptis, dan gelora nasionalis. Dalam membangun sebuah persma, kita harus memiliki idealisme yang kuat, agar tidak terbawa arus industrialisme dan kapitalisme.

Walaupun pada akhirnya banyak di antara pers mahasiswa tidak dapat mempertahankan idealisme mereka saat berada di dunia kerja nantinya. Mau tidak mau, suka tidak suka, mereka akhirnya harus mengalah dengan situasi yang ada. Situasi di mana mereka harus memilih mempertahankan ideologi atau mempertahankan ‘kehidupan’.

Memang sulit untuk mempertahankan idealisme dan moral pada zaman bobrok sekarang ini. Hal yang dapat kita lakukan sebagai seorang pers mahasiswa adalah tetap berpegang teguh pada idealisme pokok yaitu berpihak kepada kebenaran. Walaupun pada realitasnya hal ini sangat sulit untuk diwujudkan karena keadaan zaman yang terus berubah-ubah. Sehingga mau tidak mau kita harus bisa menjadi golongan dinamis agar tidak terlindas oleh waktu. Lagipula cara-cara yang mungkin ampuh digunakan pada zaman dulu, mungkin saja tidak bisa dipakai pada masa sekarang. Era ini sudah menggila. Kita sulit untuk membedakan mana yang hitam dan putih. Yang ada hanya abu-abu kehidupan. Masyarakat berilmu boleh jadi semakin banyak, namun pertanyaannya apakah dengan berilmu mereka semakin peduli terhadap keadaan sekitarnya? Atau malah semakin individualistis dan cenderung apatis dengan hal yang demikian?

Golongan skeptis pun semakin banyak berkembang. Tetapi ke-skeptis-an mereka lebih kepada mempertanyakan apakah dengan idealisme kita bisa makan? Ketika zaman telah berada di bawah hegemoni kapitalis, lebih baik bungkam daripada ‘mati’ (karena tidak makan) akibat idealisme.

Cara lain yang dapat digunakan untuk mempertahankan eksistensi pada masa sekarang yaitu memberikan kinerja terbaik di bidang pers sehingga dengan membaca tulisan kita, masyarakat bisa tergugah untuk melakukan perubahan dan mengerti apa yang seharusnya mereka perangi bersama. Selain itu kita juga bisa melakukan beberapa aksi, tidak hanya berbentuk demo, namun lebih kepada gerakan yang membangun, seperti seminar, diskusi umum, kuliah umum dan lain sebagainya.

there's difference between knowing the path and walking the path....(the wachoski brothers)

Selasa, 29 Desember 2009

Globalisasi: Dominasi Pasar dan Sublimasi Peran Negara

Ketika sebuah negara sudah membuka celah yang besar untuk menerima masuk negara lain ke dalam negaranya, saat itulah istilah globalisasi itu muncul. Negara mulai merenggangkan kekuasaannya dan digantikan oleh hegemoni pasar yang dengan cara apapun akan berusaha untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Ketakutan masyarakat akan para penguasa berganti menjadi ketakutan pada para pemilik modal dalam hal ini adalah mereka yang menguasai pasar. Ini diakibatkan adanya gerakan ‘lepas tangan’ pemerintah terhadap segala aspek di dalam kehidupan masyarakat khususnya ekonomi.

Parahnya jika kebutuhan-kebutuhan vital masyarakat juga dikuasai oleh pasar. Hal ini akan menyebabkan berlakunya hukum rimba: siapa yang kuat, dia yang menang. Ada uang, ada barang. Tidak ada uang, mendingan ke laut deh! Tragis memang, namun seperti itulah keadaannya pada saat ini. Para pengusaha menengah ke bawah tidak dapat mempertahankan eksistensinya. Dengan begitu akan semakin membesar jurang pemisah antara si empunya modal dengan si ‘empunya kaki’ (kalangan bawah.red).

Ditambah lagi dengan adanya perusahaan transnasional dari negara maju. Dengan sistem perekonomian ‘licik’, mereka membangun perusahaan mereka di negara-negara berkembang. Di satu sisi memang terlihat seperti ‘dewa penyelamat’ di suatu negara karena secara tidak langsung mereka telah memberikan fasilitas kepada masyarakat daerah tempat perusahaan itu didirikan untuk memperoleh lapangan pekerjaan, entah itu dengan upah yang besar ataupun kecil. Namun ternyata lama kelamaan mereka mulai melakukan perbuatan licik dengan mengganti para pekerjanya dengan tenaga ahli pilihan mereka. Akibatnya, masyarakat yang awalnya sangat antusias dengan perusahaan tersebut malah balik menyerang mereka. Namun, apa hendak dikata, nasi sudah menjadi bubur. Perusahaan yang dibangun tidak dengan serta merta dapat dihancurkan begitu saja, karena mau tidak mau mereka juga memiliki peran yang besar dalam pembangunan di daerah sekitar proyek. Walaupun itu juga merupakan sebuah bentuk ‘sogokan’ terselubung. Kasus inilah yang terjadi di PT Freeport di Irian Jaya yang sampai saat ini masih belum menemukan titik terang penyelesaian masalahnya walaupun banyak usaha akomodasi yang telah dilakukan.

Semua aspek dalam masyarakat telah terkena virus globalisasi. Bukan hanya di bidang ekonomi, politik, sosial, bahkan di bidang budaya pun mereka telah melaju tanpa terkendalikan lagi. Salah satu contohnya dapat dilihat dari industri musik di Indonesia. Saat musik bergenre melayu ‘naik daun’, para produser musik pun berlomba-lomba untuk memproduksi musik yang berjenis sama. Ini digunakan untuk memenuhi permintaan pasar.

Jika kita lebih teliti mengulik masalah globalisasi ini maka akan terlihat seperti: pasar memang memiliki dominasi dalam setiap aspek masyarakat pada saat sekarang ini. Namun pasar pastinya mengikuti permintaan yang ada yaitu permintaan konsumen. Dan dalam hal ini yang berperan sebagai konsumen adalah kita, masyarakat. Jadi sebenarnya yang mengendalikan pasar adalah kita. Suatu corak yang berlaku di masyarakat ditentukan oleh masyarakatnya sendiri. Jadi tanyakan kepada diri kita, mengapa mau jadi korban pasar? Korban industrialisasi? Korban globalisasi?

Jadi hal paling utama yang harus dilakukan untuk menekan ataupun mengurangi bias negatif dari globalisasi ini yaitu kembali kepada masyarakatnya. Walaupun peran sistem yang berlaku di negara dan masyarakat juga sangat berpengaruh dalam prakteknya di lapangan. Kita mungkin tidak akan bisa terlalu anti akan globalisasi tersebut, karena fenomena ini telah mengakar kuat di peradaban dunia. Kalau kita melawan arus yang ada, bisa saja dikucilkan dari peradaban dunia nantinya. Kita harus selalu ingat bahwa negara sama halnya dengan manusia, tidak dapat berdiri sendiri tanpa negara lain. Kita hanya bisa berusaha untuk mengurangi bias negatif dari globalisasi tersebut. Mulailah dari diri sendiri. Paling tidak dapat membantu, walau hanya sedikit.

Civil Society dan Perannya dalam Demokrasi

Negara adalah suatu kawasan yang memiliki batas daerah kekuasaan, masyarakat dan mempunyai pemerintah yang berdaulat serta didukung oleh elemen-elemen penting lainnya. Ketika kita berbicara mengenai sebuah negara dengan elemen-elemen di dalamnya, maka muncullah istilah civil society yaitu salah satu bagian dari negara yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki peranan dalam pembentukkan suatu negara. Walaupun itu semua tergantung pada sistem dan ideologi yang dianut oleh sebuah negara. Misalnya, dalam sebuah negara yang menganut sistem pemerintahan otoriter, peran civil society tidak terlalu berpengaruh dalam penbentukan dan pengambilan kebijakan dalam negaranya karena semuanya pasti akan berpusat pada sang pemimpin yang notabene memiliki kekuatan penuh untuk mengatur segalanya yang berhubungan negaranya.

Namun apabila kita melihat dalam sebuah negara yang menganggap dirinya adalah penganut sistem dan ideologi demokrasi, civil society ini menjadi tokoh, aktor, dan objek penting dalam pengembangan negara. Mereka telah mendapat posisi yang diperhitungkan, berada di antara pasar dan pemerintah. Sebuah civil society dibangun berdasarkan landasan ide yang mereka anggap benar. Dari landasan itulah mereka berupa untuk membangun negara dengan caranya sendiri. Yang pasti mereka melakukan gerakan berdasarkan pada asas-asas yang mereka anut baik dilakukan untuk kepentingan seluruh masyarakat maupun untuk kepentingan golongannya saja. Namun mereka tetap tidak berada di bawah kendali pasar dan pemerintah.

Dari sedikit uraian di atas, jelas bahwa civil society memiliki peran dan posisi yang penting dalam demokrasi. Karena hanya di dalam demokrasilah sebuah civil society itu dapat tumbuh dan berkembang. Mereka bebas mengeluarkan pandangan dan gagasan yang dianggap benar. Mereka bebas mengatakan ‘tidak’ jika itu bertentangan dengan pemikiran komunitas atau golongannya.

Walaupun tidak jarang para civil society ini melakukan tindakan-tindakan destruktif dalam penerapan demokrasinya seperti merusak gedung-gedung, bangunan, fasilitas umum dan berbagai tindakan anarkis lainnya. Salah satu contohnya seperti demonstrasi menuntut pemekaran daerah di Tapanuli beberapa waktu lalu yang menyebabkan Gubernur Sumatera Utara, Abdul Aziz, meninggal dunia akibat serangan jantung. Melihat kejadian tersebut maka akan muncul pertanyaan, apakah ini yang dinamakan demokrasi? Kalau memang tidak, jadi demokrasi yang seperti apa yang semestinya kita terapkan?

Menjawab pertanyaan di atas, kita harus kembali ke konsep dasar demokrasi di Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia telah memilih Pancasila sebagai landasan atau acuan dalam penerapan demokrasinya. Jadi kita harus selalu berpegang teguh pada setiap sila yang terdapat di Pancasila tersebut, yakni menjadikan asas religiusitas sebagai pedoman kita dalam mengambil keputusan; menyadari bahwa setiap orang memiliki hak-hak sebagai manusia yang telah mereka bawa dari lahir; meyakini bahwa kita (rakyat.red) ibarat sebuah lidi. Apabila kita berdiri sendiri akan dapat dipatahkan oleh angin sekalipun. Esensi dan fungsi dari kehidupan pun tidak akan kita temui apabila kita sendirian. Namun apabila kita bersatu, onggokan sampah setinggi gunung pun bisa kita bersihkan dengan perlahan-lahan tetapi pasti. Itulah keuntungan hidup bermasyarakat; menempatkan kepentingan bersama di atas egoisitas, walaupun dalam penerapannya hal ini akan sangat susah untuk direalisasikan karena setiap manusia pasti memiliki egonya masing-masing; dan yang terakhir yaitu meyakini bahwa setiap orang mempunyai hak keadilan untuk menyampaikan pandangan mereka. Itulah kira-kira yang dapat kita lakukan untuk memperbaiki demokrasi di Indonesia. Mulailah perubahan itu dari diri kita sendiri sebagai bagian dari negara Indonesia.

Filsafat sebagai Pintu Kekritisan Bersama

“Nggak semua yang lo liat itu bener.” Ini adalah slogan dari sebuah iklan di televisi yang akan menjadi acuan kita untuk membahas filsafat di dalam dunia jurnalistik. Bahwa tidak semua yang ada di lapangan, harus kita paparkan secara gamblang dan datar. Namun kita juga harus melihat secara luas dan mendalam sehingga tidak terjadi kesalahan dalam pemberitaan. Para jurnalis juga harus bisa melakukan framing yang dapat mengarahkan para konsumen berita kepada arti yang sesungguhnya.

Di dalam dunia jurnalistik, informasi akan disampaikan dalam bentuk bahasa baik secara lisan maupun tulisan. Pada hakikatnya bahasa itu memiliki keterbatasan saat digunakan. Apalagi jika bahasa diungkap dengan menggunakan kata, maka akan terjadi pen-generalisasian arti. Hal ini dapat mengakibatkan ambiguitas dalm pemaknaannya. Karena kadang-kadang sebuah kata mempunyai lebih dari satu arti sehingga persepsi yang satu bisa saja berbeda dengan persepsi yang lain.

Misalnya ‘merah’. Kata ‘merah’ ini digunakan untuk mewakili warna. Namun warna yang benar-benar ‘merah’ itu sampai sekarang kita belum mengetahui batasannya. Warna yang sedikit lebih muda atau sedikit lebih tua pun kita namai warna ‘merah’. Menurut pengetahuan, mata manusia dapat membedakan tujuh juta warna yang berlainan. Jadi kata itu mempunyai keterbatasan jumlah untuk mewakili objeknya.

Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengkritisi sebuah berita. Pertama, kita harus bisa menjaga “jarak” dengan objek pemberitaan. Ini bertujuan untuk menjaga kenetralan antara si wartawan dengan objek pemberitaan sehingga tidak terjadi keberpihakan di dalam berita tersebut. Walaupun dalam prakteknya sangat sulit bagi seorang wartawan yang notabene juga seorang manusia untuk melakukannya. Setiap manusia pasti memiliki sisi objektivitas dan subjektivitas. Batas antara subjektivitas dan objektivitas itu sendiri sangatlah tipis.

Cara yang kedua yaitu menentukan tempat kita “berpijak” atau landasan, sebelum kita menginformasikan sesuatu. Kita harus tahu diri dulu karena keberhasilan komunikasi kita dengan orang lain bergantung pada keefektifan komunikasi kita dengan diri sendiri. Sebagai seorang jurnalis, landasan kita adalah kode etik jurnalistik. Jadi sebagai seorang jurnalis, kita harus mengktirisi sebuah fenomena, kejadian, ataupun ide berdasarkan ketentuan yang ada. Kita boleh mengkritik sesuatu dengan sebebas-bebasnya namun masih dalam konteks kewajaran, karena sesuatu yang berlebih-lebihan juga tidak baik adanya. Dan setiap kebebasan pasti mempunyai batasan.

Di dalam dunia jurnalistik, informasi akan disampaikan dalam bentuk bahasa baik secara lisan maupun tulisan. Pada hakikatnya bahasa itu memiliki keterbatasan saat digunakan. Apalagi jika bahasa diungkap dengan menggunakan kata, maka akan terjadi pen-generalisasian arti. Hal ini dapat mengakibatkan ambiguitas dalm pemaknaannya. Karena kadang-kadang sebuah kata mempunyai lebih dari satu arti sehingga persepsi yang satu bisa saja berbeda dengan persepsi yang lain.

Misalnya ‘merah’. Kata ‘merah’ ini digunakan untuk mewakili warna. Namun warna yang benar-benar ‘merah’ itu sampai sekarang kita belum mengetahui batasannya. Warna yang sedikit lebih muda atau sedikit lebih tua pun kita namai warna ‘merah’. Menurut pengetahuan, mata manusia dapat membedakan tujuh juta warna yang berlainan. Jadi kata itu mempunyai keterbatasan jumlah untuk mewakili objeknya.

Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengkritisi sebuah berita. Pertama, kita harus bisa menjaga “jarak” dengan objek pemberitaan. Ini bertujuan untuk menjaga kenetralan antara si wartawan dengan objek pemberitaan sehingga tidak terjadi keberpihakan di dalam berita tersebut. Walaupun dalam prakteknya sangat sulit bagi seorang wartawan yang notabene juga seorang manusia untuk melakukannya. Setiap manusia pasti memiliki sisi objektivitas dan subjektivitas. Batas antara subjektivitas dan objektivitas itu sendiri sangatlah tipis.

Cara yang kedua yaitu menentukan tempat kita “berpijak” atau landasan, sebelum kita menginformasikan sesuatu. Kita harus tahu diri dulu karena keberhasilan komunikasi kita dengan orang lain bergantung pada keefektifan komunikasi kita dengan diri sendiri. Sebagai seorang jurnalis, landasan kita adalah kode etik jurnalistik. Jadi sebagai seorang jurnalis, kita harus mengktirisi sebuah fenomena, kejadian, ataupun ide berdasarkan ketentuan yang ada. Kita boleh mengkritik sesuatu dengan sebebas-bebasnya namun masih dalam konteks kewajaran, karena sesuatu yang berlebih-lebihan juga tidak baik adanya. Dan setiap kebebasan pasti mempunyai batasan.

Membandingkan Film Remake Film Rear Window (1954) dengan Disturbia

Memang tidak adil rasanya apabila kita diminta untuk membandingkan dua film high quality ini. Karena secara langsung film yang terdahulu (Rear Window) pasti akan tertinggal jauh dari film remakenya baik itu dari segi setting, tata kamera, backsound effect dan aspek penting lainnya. Dua-duanya memiliki jalan cerita yang sama walaupun terdapat beberapa perubahan di dalamnya. Sepertinya perubahan tersebut dilakukan untuk memodernkan film yang dianggap memiliki “nyawa” yang bagus apabila dibuat ulang.

Lain zaman, lain pula gayanya. Itu merupakan kalimat yang cocok untuk menggambarkan keadaan kedua film tersebut. Kita lihat film Rear Window sepertinya masih menggunakan peralatan yang sederhana. Hanya sedikit menggunakan pergerakan kamera dan kamera hanya bersifat statis. Selain itu mereka juga menggunakan setting tempat yang sama sepanjang film, yaitu di seputaran rumah susun. Ini membuat film yang disutradarai oleh Alfred Hitchcock tahun 1954 ini agak membosankan untuk ditonton. Ditambah lagi sound yang kurang menantang. Akibatnya, pada saat adegan menegangkan terjadi, suasana tersebut tidak tersampaikan kepada penontonnya. Intinya, dapat dikatakan film ini kurang bisa menumbuhkan suasana yang nyata kepada para audience. Film yang seharusnya bergenre thriller (menurutkan saya), berubah menjadi film satir.

Seiring dengan perkembangan zaman, dunia perfilman pun juga ikut berkembang. Perkembangan itulah yang membuat film remake dari Rear Window, Disturbia, berbeda dari film pendahulunya, walaupun masih dengan konsep cerita yang sama. Film Disturbia yang disutradarai oleh D.J.Caruso ini sudah banyak mengalami perkembangan, baik itu dari segi setting tempat, musik, tata kamera, dan aspek lainnya. Mereka sudah memakai berbagai tempat sebagai setting mereka. Jadi tidak hanya stag di satu tempat saja. Selain itu, mereka juga menambahkan sedikit prolog, narasi atau selingan cerita sebagai pelengkap film tersebut. Sound effect yang mereka gunakan juga sudah canggih dan mampu membangun suasana film ini.

Walaupun begitu, film Rear Window juga memiliki kelebihan bila dibandingkan dengan film Disturbia yaitu kekhasan filmnya. Ini terlihat dari cara berpakaian para tokohnya, kehidupan tokoh di dalamnya, bangunan, musik dan gaya bahasa (bahasa puisi/poem) yang digunakan di dalam film. Semua memiliki karakter yang mencerminkan masa film tersebut. Jadi, kesan klasik sangat terasa dalam film yang dibintangi oleh aktor James Steward ini.

Film The Blair Witch Project

Sudah pernah nonton film ini belum? Sumpah!!! Aneh mampus, but “ngefly” abis. Filmnya dibuat dengan menggunakan 3 kamera, dan yang menjadi cameramannya yaitu talent dari film itu sendiri. Jadi aktor merangkap cameraman. Dibuat dengan settingan recording aktivitas mereka selama perjalanan menuju Goa the blair witch. Seolah-olah peristiwa itu pure bukan rekayasa. Walaupun sebenarnya film tersebut memang diangkat dari kisah nyata. Jadi dapat dikatakan sejenis film dokumenter kali ya?!

Bagian yang paling saya ingat dari film The Blair Witch Project adalah saat si Pria baju kotak-kota merah (saya tidak mengetahui namanya) mencari suara di setiap ruangan yang ada di rumah tua. Hingga akhirnya tanpa alasan yang jelas, kamera yang dipegangnya terjatuh. Dan adegan si wanita berlari-lari menuruni anak tangga seperti dikejar-kejar oleh sesuatu dan kemudian kameranya juga terjatuh. Walaupun kita tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi, namun secara tidak langsung kita mengerti bahwa telah terjadi “sesuatu” pada mereka berdua.

Film ini benar-benar memancing audiencenya untuk berpikir tentang setiap adegan yang terjadi di dalamnya. Walaupun sangat membosankan, tapi memancing kita untuk mengetahui kelanjutan dan ending dari film tersebut.

Minggu, 27 Desember 2009

FILM INDONESIA TERBAGUS

Sebenarnya ada beberapa film Indonesia yang membuat saya yakin bahwa film Indonesia tidak kalah bila dibandingkan dengan film Hollywood. Antara lain, Fiksi, Biola Tak Berdawai, Tentang Dia, Novel Tanpa Huruf R, Denias, 3 Hari Untuk Selamanya, May, 3 Doa 3 Cinta, Merantau, dan lain sebagainya. Namun karena hanya diizinkan memilih satu saja, maka saya memutuskan untuk menjadikan film 3 Hari Untuk Selamanya sebagai film Indonesia terbagus yang pernah saya tonton.

Ada beberapa hal yang membuat saya terkesan dengan film garapan Riri Reza ini. Salah satunya ide cerita yang unik dan benar-benar kreatif. Mereka mampu menjadikan sebuah kisah yang sebenarnya biasa saja menjadi luar biasa. Kisah dua orang remaja yang melakukan perjalanan dari Jakarta-Jogja lewat jalan darat. Diperjalanan mereka mengalami berbagai kejadian yang membawa pengaruh untuk kehidupan mereka mendatang. Memperlihatkan realitas kehidupan anak muda Jakarta yang cenderung “bebas” sehingga menyebabkan kemelut yang berkepanjangan. Selain itu, film ini juga mengulik tentang kegelisahan anak muda menatap masa depan mereka dan problematika keluarga yang menyebabkan mereka merasa terasing di dalamnya.

Adegan yang paling berkesan bagi saya adalah ketika Yusuf (Nicholas Saputra) cecegukan karena berusaha menahan nafsunya saat melihat Ambar (Adinia Wirasti). Pemeran wanita dalam film ini selalu memakai pakaian yang minim. Hal itu pasti akan membuat pria yang memandangnya menjadi horny. Yusuf yang dalam film adalah sepupu Ambar, mau tidak mau harus menahan diri saat melihat sepupunya tersebut.

Film berdurasi 104 menit ini mampu memperlihatkan bahwa suatu kejadian yang simple dapat dijadikan sebuah film. Selain ceritanya yang simple, keunggulan lain dari film ini adalah aransemen musik yang menghanyut dibawakan oleh Float. Belum lagi ditambah dengan akting para akstris dan aktor muda yang berbakat, Nicholas Saputra dan Adinia Wirasti. Benar-benar sebuah kolaborasi apik yang membuat film yang diproduseri Mira Lesmana ini semakin ciamik.

DAFTAR 10 FILM TERLARIS 10 TAHUN TERAKHIR (1999-2008)

1. Laskar Pelangi (2008) : 4,6 juta penonton Sutradara = Riri Riza; Produser = Mira Lesmana Distributor = Miles Films dan Mizan Production

2. Ayat-ayat Cinta (2008) : 3,6 juta penonton Sutradara = Hanung Bramantyo; Produser = Dhamoo dan Manoj Punjabi Distributor = MD Pictures

3. Eiffel I’m in Love (2003) : 3 juta penonton Sutradara = Nasri Cheppy; Produser = Raam dan Suni Soraya Distributor = Soraya Intecine Film

4. AAdC? (2002) : 2,7 juta penonton Sutradara = Rudy Soedjarwo; Produser = Mira Lesmana dan Riri Riza Distributor = Miles Production

5. Nagabonar Jadi (2) (2007) : 2,4 juta penonton Sutradara = Deddy Mizwar; Produser = Tyas A Moein

6. Petualangan Sherina (2000) : 1,6 juta penonton Sutradara = Riri Riza; Produser = Mira Lesmana

7. Jelangkung (1999) : 1,6 juta penonton

8. Virgin : 1,5 juta penonton

9. Get Married : 1,3 juta penonton

10. Heart : 1,060,000 penonton

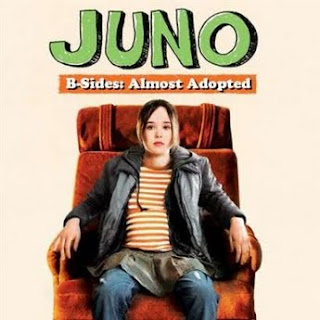

FILM “JUNO” DAN “JENNY, JUNO”

Kedua film ini sama- sama bercerita tentang kehidupan anak SMA yang hamil di luar nikah. Namun di antara film yang satu dengan yang lain memiliki beberapa perbedaan, baik dari segi karakter tokohnya, jalan cerita, sudut pandang, cara film makernya menjabarkan masalah free sex, dan lain sebagainya.

Film Juno merupakan sebuah film karya Jason Reitman dan kawan-kawan yang berhasil mendapatkan 80th Academy Award sebagai film berskenario asli terbaik. Bercerita bagaimana seorang anak SMK bernama Juno (Ellen Page) yang hamil karena free sex dengan teman se-bandnya. Dia berusaha memecahkan masalah tersebut dengan pemikiran remaja yang masih labil. Sepanjang cerita lebih menekankan pada bagaiman cara Juno mempertahankan janinnya agar dapat merasakan kehidupan dunia. Pesan moral film ini dapat dikatakan tersampai dengan didukung akting yang memukau dari para pemainnya. Selain itu, cara mereka menjelaskan alasan mengapa Juno bisa hamil sangat teratur dan “indah.” Mereka menyambung adegan sekarang dengan adegan masa lalu. Permainan editing yang sangat apik dan “bersih.”

Film yang diproduksi tahun 2007 dapat membawa keadaan nyata di lapangan, khusus di Amerika sana, menjadi sebuah film. Di Amerika menerapkan suatu kebebasan, namun kebebasan yang bertanggung jawab. Free sex dan aborsi adalah hal yang biasa asalkan mampu bertanggung jawab atas tindakan yang telah dilakukan. Kebebasan budaya Amerika dipaparkan di dalam film ini dengan cara memperlihatkan adanya iklan rumah aborsi di koran. Berarti di Amerika tindakan aborsi itu merupakan kegiatan legal.

Selain itu, film ini juga memperlihatkan bahwa kehidupan di Amerika sana sangat mementingkan tanggung jawab. Para orang tua tidak akan memanjakan anak. Mereka percaya bahwa segala keputusan yang dibuat oleh sang anak merupakan pilihan hidup mereka masing-masing. Sangat memperlihatkan bahwa di Amerika sana seorang anak sudah diajarkan hidup mandiri dan memutuskan segala sesuatu berdasarkan keinginannya tetapi tetap dalam pengawasan dan bimbingan dari orang tua.

Berbicara mengenai backsound dan musik yang diputar di film ini terlihat sangat original. Memang, setiap film pasti disediakan soundtrack untuk mendukung sebuah film. Namun di film ini, musiknya terdengar natural. Mungkin dikarenakan kebanyakan musik dibawakan secara akustik. Secara subjektif, saya menilai musiknya merupakan nilai tambah dari film tersebut.

Beralih kepada film Jenny,Juno yang merupakan salah satu film remaja korea yang diproduksi tahun 2005. Film ini sama sekali tidak memperlihatkan adegan sex ataupun ciuman secara vulgar. Jadi dapat ditonton oleh semua umur dan cocok untuk dijadikan sebagai sebuah film sex education. Walaupun secara isi dan jalan ceritanya lebih memfokuskan kepada kisah cinta remajanya. Film ini tidak terlalu menekankan pada pesan utamanya yaitu stop free sex dan say no to abortion. Pesan moralnya kurang tersampaikan. Dan sepertinya, para pemain dalam film garapan Kim Ho-Joon ini merupakan pendatang baru. Jadi masih terlihat canggung dalam berakting.

Kalau dilihat dari segi kebudayaan, film ini sangat menggambarkan kebudayaan timur. Bahwa apabila seorang anak perempuan hamil di luar nikah adalah sesuatu yang memalukan, baik itu bagi dirinya sendiri maupun keluarganya. Di film ini terlihat betapa sedih dan kagetnya orang tua kedua belah pihak saat mengetahui anaknya melakukan hubungan di luar nikah bahkan sampai menyebabkan kehamilan. Tapi saya tidak habis pikir, mengapa ending dari cerita ini sangat bertolak belakang dari jalan cerita film tersebut. Tiba-tiba saja semua orang menerima kehadiran si bayi dengan bahagia, padahal sebelumnya mereka sangat menolak keadaan itu. Akibatnya film ini terkesan aneh dan “lucu.”

Selain itu, di film yang dibintangi oleh Park Min-Ji dan Kim Hye-sung ini kurang memperlihatkan akibat dari free sex. Sepanjang film lebih banyak mempertontonkan kisah cinta dua remaja, Jenny dan Juno tersebut. Jadi, seolah-olah film ini terkesan “mendukung” free sex.

Apabila film “Juno” dan “Jenny, Juno” ini dibandingkan, tidak dapat dipungkiri lagi bahwa film “kepunyaan” Fox Searchlight (Juno) lebih banyak memiliki kelebihan. Baik dari segi kestabilan cerita, akting tokoh, tata kamera, jalan cerita, musik dan lain sebagainya. Namun menurut saya, bagi mereka yang menyukai film romantis, tidak ada salahnya untuk menonton film “Jenny, Juno” yang dirilis tanggal 18 Februari 2005 ini. Ceritanya dikemas lebih ringan dibandingkan film “Juno” yang masih menuntut kita untuk berpikir ketika sedang menontonnya.

FILM BALIBO FIVE

Lewat film yang disutradarai oleh Robert Connoly ini saya baru menyadari bahwasanya saya telah ditipu habis-habisan oleh sejarah. Dan saya agak takut mengakui bahwa, saya mulai merasakan kebencian yang mendalam kepada pemerintah Indonesia zaman orde baru. Sebelumnya, yang saya ketahui tentang Timor Leste yaitu sebuah negara bekas jajahan Portugis yang lepas dari Indonesia karena adanya pemberontak Fretelin (kontra-Indonesia) yang ingin membuat negara sendiri. Banyak yang beranggapan bahwa Timor Timur (sebutan Indonesia untuk Timur Leste) merupakan salah satu negara komunis dan tidak tahu berterima kasih kepada pemerintah Indonesia karena setelah dibantu melepaskan diri dari bangsa Portugis, mereka malah melakukan separatism dengan Indonesia.

Dan sekarang saya baru mengerti bahwa lepasnya Timor Leste dari Indonesia merupakan suatu pilihan yang terbaik untuk mereka (masyarakat Timor Leste.red). Semoga keadilan segera ditegakkan dengan mengusut kasus-kasus pelanggaan HAM di sana.

Berbicara mengenai adegan yang menjengkelkan di Film Balibo Five menurut saya adalah saat seorang pria (di dalam film ini, mungkin menggambarkan sosok Soeharto) menembak jurnalis Australia yang jelas-jelas ingin menegaskan bahwa mereka adalah jurnalis dan tidak layak untuk dibunuh. Tetapi dengan membabi buta, pria tersebut tetap menembaki jurnalis tersebut dan semua rekan-rekannya. Bukan hanya ditembak, untuk menghilangkan barang bukti, mereka juga membakar jasad para jurnalis Australia tersebut bersama hasil rekaman mereka mengenai invasi Indonesia ke Timor Leste.

Dan sepertinya sampai sekarang Indonesia juga belum mau membuka “aib” mereka mengenai masalah Timor Leste tersebut. Terlihat dari dilarangnya film yang diangkat dari buku berjudul Cover-Up karangan Jolliffe ini diputar di Indonesia. Memang kalau dipikir-pikir, pemutaran film tersebut di Indonesia dapat membuat buruk hubungan antara Indonesia-Australia yang sampai sekarang masih terjalin dengan baik. Namun setidaknya Indonesia juga harus menyadari hak-hak masyarakat Indonesia untuk mengetahui kebenaran “pahit” tersebut. Tidak selamanya masyarakat Indonesia bisa dibodohi dan dibohongi. Bisa-bisa masyarakat nantinya malah balik menyerang pemerintah Indonesia dan mulai skeptis dengan sejarah-sejarah yang dipaparkan selama ini. Hal ini dapat menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah semakin berkurang. Dan bisa saja nantinya berujung pada sikap apatis masyarakat terhadap negara Indonesia.

Senin, 21 Desember 2009

Perfilman Indonesia Hanya Bisa Merangkak?

“Dengan sekuat tenaga dia berlari ke sebuah tempat yang penuh kontainer. Dia pun mulai mengerahkan kemampuannya melawan para musuh yang satu per satu menyerangnya tanpa ampun. Melompat dari box satu ke box yang lainnya. Demi menyelamatkan Astri, dia rela mati-matian melawan anak buah mucikari tersebut.”

Cerita di atas merupakan sekilas adegan yang terdapat di dalam film Merantau, film action Indonesia yang diputar serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 6 Agustus 2009 lalu dan pemutaran perdana tanggal 4 Agustus 2009 di Jogja NEDPAC Asian Film Festival. Film yang berdurasi 135 menit ini dibintangi oleh bintang baru yaitu Iko Uwais (Yudha), Sisca Jessica (Astri), artis senior Christine Hakim (Ibu Yudha), Dony Alamsyah (Uda Yudha, Yayan), dan beberapa pemain lainnya. Selain memakai pemain film dalam negeri, film ini juga menampilkan kepiawaian aktor laga Perancis, Laurent Buson dan aktor Denmark, Mads Koudal dalam beraksi.

Film ini bercerita tentang seorang anak bernama Yudha (Iko Uwais) asal Agam, Bukittinggi, yang berniat untuk pergi merantau ke Jakarta. Dengan bermodalkan ilmu silat Harimau yang dia punyai, dia pun melangkah meninggal kampung kelahirannya untuk mencari kehidupan di ibukota. Namun bukan pekerjaan yang dia dapat, melainkan musuh yang menghampirinya. Berawal dari pertemuannya dengan seorang perempuan bernama Astri (Sisca Jessica), dia malah terjebak ke dalam masalah trafficking. Dengan kemampuannya bersilat, dia menolong wanita tersebut lari dari kejaran mucikari. Walaupun pada akhirnya dia harus merelakan nyawanya melayang di tangan musuh besarnya.

Tata perkelahian di film Merantau ini, jauh lebih baik dibandingkan dengan film-film action Indonesia lainnya. Adegan-adegan tersebut bukan rekayasa. Dan pemainnya, Iko Uwais, memang asli seorang pesilat yang hebat. Dia merupakan juara pencak silat tingkat nasional dan merupakan anggota tim demonstrasi pencak silat Indonesia ke berbagai negara. Walaupun bukan asli orang minang, tapi dia sudah mendalami ilmu beladiri ini sejak kecil. Jadi, saat pembuatan film ini, Uwais melakukan sendiri adegan perkelahian, melompat dari kontainer satu ke kontainer yang lain, tanpa bantuan stuntment.

Teknik kamera dari film yang memakan waktu 4 bulan dalam pembuatannya ini terlihat sangat profesional. Ini dapat terlihat saat adegan Yudha di kejar oleh musuhnya dengan menggunakan sepeda motor. Adegan ini benar-benar terlihat begitu nyata dan membuat para penonton menjadi berdebar-debar. Selain teknik kameranya yang mengesankan, sound dari film ini juga memberikan makna yang mendalam. Di dalam setiap scene perkelahian pasti akan terdengar musik instrumental, gabungan musik modern dengan musik tradisional minang. Film ini mengambil setting di Jakarta dan Bukittinggi. Hamparan sawah yang indah semakin menambah keistimewaan dari film yang diproduseri oleh Ario Sagantoro tersebut.

Film Merantau bisa dikatakan merupakan “angin segar” di dalam perfilman Indonesia saat ini. Mengapa demikian? Film yang penuh adegan laga ini hadir di saat film bertemakan percintaan, horor, dan film “horor-bugil” sedang marak-maraknya di produksi. Dan telah memberikan warna baru dijagad hiburan tanah air. Walaupun sebenarnya kita tak bisa terlalu berbangga dengan film tersebut. Saya berkata demikian dikarenakan film yang kabarnya akan mengikuti Festival Fantastic Award di Puchon, Korea ini bukan disutradarai oleh orang Indonesia. Melainkan sutradara asal Inggris, Gareth Huw Evans.

Sampai sekarang saya masih tak habis pikir, mengapa orang asing yang mengolah kebudayaan kita menjadi film. Mengapa bukan sutradara kita? Ke mana para sutradara Indonesia? Melihat fenomena ini, saya menjadi tidak heran mengapa begitu banyak kebudayaan Indonesia yang lepas ke negara asing. Karena Indonesia sendiri tidak bisa menjaga dan mengembangkan budaya yang mereka punya.

Kalau melihat kondisi perfilman di Indonesia sekarang ini, secara kuantitas menurut Sub Direktorat Distribusi Film Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, memang meningkat secara signifikan. Namun secara kualitas masih perlu dipertanyakan. Film Indonesia ibarat berjalan di tempat, masih memakai “cara” yang lama dan genre yang sama yaitu mengenai cinta, hantu, dan seks. Ini dikarenakan mindset yang kita pakai sekarang masih sama seperti dulu, film sebagai komoditi bisnis. Padahal perfilman di Indonesia berada di bawah pengawasan Depbudpar, bukan Departemen Perdagangan seperti halnya di Amerika.

Agaknya, eforia kebebasan dan komersialisasi tidak cukup kuat meletakkan sinema Indonesia di peta dunia. Seharusnya kita mengerti bahwa di balik sebuah film terdapat kompetisi geniusitas, orisinalitas, serta spirit dan konsistensi untuk bertarung menemukan jalan bagi ide, cara bertutur, sponsor dan cara berdialog dengan penonton.[1] Keorisinilan itulah yang agaknya susah kita temui di masa sekarang. Para film maker lebih melihat selera pasar dibandingkan dengan “seni” film itu sendiri. Apabila film yang bergenre “ini” sedang ngetrend di pasaran, maka berbondong-bondonglah para stakeholders untuk membuat film berjenis sama. Bahkan studio bioskop dalam 1 minggu atau mungkin 1 bulan diisi oleh film yang berjenis sama.

Jangan sampai keadaan perfilman Indonesia saat ini nantinya akan menjadi boomerang yang menyerang balik ke arah para stakeholders (para pembuat film). Penonton jenuh dengan genre-genre film yang ada, dan malah meninggalkan dunia perfilman Indonesia. Suatu saat teman saya berkata kepada saya, ”Kalo film Indonesia mah gak usah nonton di bioskop, rugi. Ceritanya paling gitu-gitu aja. Lagian tinggal tunggu bajakannya aja beres kan? Trus, gak jarang, film Indonesia hanya dalam waktu yang singkat langsung ditayangkan di stasiun TV.”

Miris rasanya mendengar perkataan yang demikian, namun memang demikian keadaan film Indonesia saat sekarang. Ibarat hidup segan, mati pun tak mau. Secara garis besar, ada beberapa alasan mengapa film Indonesia susah berkembang:

1. Hanya mengikuti selera pasar

Seperti yang sudah saya bahas sedikit di atas, bahwa perfilman Indonesia susah untuk mengorisinilkannya. Karena kebanyakan dari para film maker hanya memikirkan keuntungan. Dengan begitu mereka hanya tinggal membuat film sesuai dengan selera pasar. Laku atau tidak lakunya film tersebut sepertinya mereka tidak ambil pusing. Yang penting mereka mendapat pemasukan dari para sponsor.

2. Tidak berjalannya perangkat sensor sesuai dengan tugasnya

Pernahkah kita berpikir, mengapa film bergenre horor-seks bisa bebas dan lolos dari badan sensor Indonesia? Padahal kita tahu sendiri bahwa film yang demikian seharusnya jalan masuknya terhambat karena mengusung film yang dapat merusak moral bangsa. Contohnya film Paku Kuntilanak.

Awalnya saya berniat untuk menonton film lain (saya lupa judulnya), tetapi kebetulan saat itu tiketnya habis terjual. Akhirnya saya memutuskan untuk menonton film yang dibintangi oleh artis kontroversial, Dewi Persik ini. Dan sampai detik ini, saya sangat amat menyesal karena telah membuang uang Rp 15.000,- saya untuk menonton film “kacau” seperti itu. Film yang juga dibintangi oleh artis Hollywood itu menurut saya sama sekali tidak bermanfaat dan tidak layak tonton. Terlihat bahwa industri film Indonesia seperti sedang mengejar setoran.

3. Kreativitas kurang dihargai

Kehadiran kamera-kamera digital membawa dampak positif pada dunia perfilman Indonesia. Saat ini mulai bermunculan film independen yang dibuat oleh para sineas kreatif Indonesia. Meskipun banyak film yang kelihatan amatir namun terdapat juga film-film dengan kualitas sinematografi yang baik. Sayangnya film-film independen ini masih belum memiliki jaringan peredaran yang baik sehingga film-film ini hanya bisa dilihat secara terbatas dan di ajang festival saja.

Selain itu, para produser di Indonesia memang selalu mementingkan yang namanya bisnis. Mereka takkan menerima sebuah ide yang cukup berbeda dan original apabila hal tersebut tidak sesuai dengan yang berkembang di pasaran. Mereka lebih memilih acara saduran dari luar negeri dibandingkan sebuah ide original. Walaupun ada beberapa produser yang berani tampil beda, tetapi itu dapat dihitung dengan jari.

4. Masa Pra-Produksi dianggap remeh

Untuk beberapa PH (Productin House), masa pra-production adalah masa di mana semua persiapan untuk shooting sudah dilakukan sebelum masa produksi. Antara lain pembuatan naskah, pengumpulan perlengkapan, pencarian bintang dan crew, dan hal yang paling penting yaitu masalah setting sinematografi. Yang termasuk ke dalam setting sinematografi adalah seperti setting lampu, setting kamera, ganti lensa, dan sebagainya. Ini merupakan hal yang terlihat remeh, tapi keberadaanya sangat penting demi kelancaran proses produksi nantinya.

Dalam proses produksi film di luar negeri, mereka sudah merencanakan semuanya saat pra-production. Mereka punya semua catatan setiap shot dan settingnya. Hal ini membuat saat proses shooting dimulai, semuanya sudah terencana dan cepat.

Di Indonesia, kebanyakan proses itu dilakukan saat shooting. Masa pra-produksi hanya diisi dengan casting, cari lokasi, dan kemudian reading. Sehingga pada saat shooting waktu yang dibutuhkan untuk setting bisa mencapai 45 menit dan secara tidak langsung berpengaruh terhadap mood para aktor ataupun aktris. Hal ini akan berakibat pada kualitas aktingnya dalam film tersebut. Proses shooting pun akan menjadi lebih lama dan akhirnya dilakukan toleransi dengan cara penggunaan lighting dipukul rata, shot diambil sekali saja, dan hal-hal lain yang membuat kualitas film semakin menurun.

Ada dua aspek penting dari awal sejarah film untuk melihat bagaimana status dan peranan film ditumbuhkan :

· Film dilahirkan sebagai tontonan umum (awal 1900-an), karena semata-mata menjadi alternatif bisnis besar jasa hiburan di masa depan manusia kota.

· Film dicap 'hiburan rendahan' orang kota. Namun sejarah membuktikan bahwa film mampu melakukan kelahiran kembali untuk kemudian mampu menembus seluruh lapisan masyarakat, juga lapisan menengah dan atas, termasuk lapisan intelektual dan budayawan. Bahkan seiring dengan kuatnya dominasi sistem Industri Hollywood, lahir film-film perlawanan yang ingin lepas dari wajah seragam Hollywood yang kemudian melahirkan film-film Auteur yakni film-film personal sutradara yang sering disebut sebagai film seni.

Film Indonesia mulai berusaha merangkak untuk maju. Para sineas sudah mulai menemukan genre baru dari perfilman Indonesia yaitu film yang mengusung tema motivasi. Contohnya seperti film King (namun dicekal karena menjadikan rokok sebagai sponsor utamanya), Garuda di Dadaku, serta film terlaris Indonesia, Laskar Pelangi. Film-film ini dirasa mendapat tempat di hati penonton Indonesia dikarenakan keinginan kuat dari masyarakat untuk melihat varietas dan kreativitas Indonesia. Selain itu, Indonesia juga mulai membuat animasi seperti film Mengejar Impian yang baru-baru ini diputarkan di bioskop-bioskop Indonesia.

Menurut Direktur Perfilman Indonesia, ada tiga hal yang barangkali bisa membuat perfilman Indonesia bisa maju :

1. Kebijakan nasional untuk melindungi produk dalam negeri

Dengan cara membatasi film luar masuk ke Indoensia. Kalau hal ini susah untuk dilakukan, paling tidak dengan meningkatkan kualitas film agar para penonton tidak “lari” ke film luar.

2. Atmosfer film

Jangan biarkan industri film hanya terpusat pada ibukota saja (Jakarta.red). Para produser film juga harus melirik para sineas lokal yang memiliki bakat tak kalah hebatnya dibandingkan sineas tersohor Indonesia.

Selain itu, jangan hanya mengangkat tema tentang kota saja. Banyak kebudayaan lokal dan sejarah daerah yang bisa dikembangkan menjadi sebuah film, seperti film Merantau.

3. Partisipasi dari semua golongan, antara lain pemerintah, pemilik modal, terutama masyarakat yang dalam hal ini merupakan konsumen perfilman Indonesia.

Secara mutlak memang kita tidak bisa menyalahkan begitu saja para produser karena mereka pastinya membuat film berdasarkan selera masyarakat. Seharusnya masyarakat juga harus bertanggung jawab dengan keadaan perfilman Indonesia saat ini. Bertanyalah pada diri kita, mengapa kita bisa memilih film yang sebenarnya tidak layak tonton seperti horor dan komedi seks.

Dan pada akhirnya inilah pekerjaan rumah (PR) yang harus kita selesaikan bersama-sama. Bukan hanya para film maker, tetapi semua masyarakat Indonesia, demi perfilman Indonesia.

Referensi

Garin Nugroho, 2005. Seni Merayu Massa. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

A.Margija Mangunhardjana, SJ, 1976. Mengenal Film. Yogyakarta: Yayasan Kanisius.

JB Kristanto, 2004. Nonton Film, Nonton Indonesia. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

http://newspaper.pikiran-rakyat.com/prprint.php

http://www.kapanlagi.com/a/resensi_film.html

http://www.21cineplex.com/merantau,movie,2120.htm,

http://jerryhadiprojo.wordpress.com/

[1] Garin Nugroho. Seni Merayu Massa. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.hal.77

Cerita di atas merupakan sekilas adegan yang terdapat di dalam film Merantau, film action Indonesia yang diputar serentak di seluruh Indonesia pada tanggal 6 Agustus 2009 lalu dan pemutaran perdana tanggal 4 Agustus 2009 di Jogja NEDPAC Asian Film Festival. Film yang berdurasi 135 menit ini dibintangi oleh bintang baru yaitu Iko Uwais (Yudha), Sisca Jessica (Astri), artis senior Christine Hakim (Ibu Yudha), Dony Alamsyah (Uda Yudha, Yayan), dan beberapa pemain lainnya. Selain memakai pemain film dalam negeri, film ini juga menampilkan kepiawaian aktor laga Perancis, Laurent Buson dan aktor Denmark, Mads Koudal dalam beraksi.

Film ini bercerita tentang seorang anak bernama Yudha (Iko Uwais) asal Agam, Bukittinggi, yang berniat untuk pergi merantau ke Jakarta. Dengan bermodalkan ilmu silat Harimau yang dia punyai, dia pun melangkah meninggal kampung kelahirannya untuk mencari kehidupan di ibukota. Namun bukan pekerjaan yang dia dapat, melainkan musuh yang menghampirinya. Berawal dari pertemuannya dengan seorang perempuan bernama Astri (Sisca Jessica), dia malah terjebak ke dalam masalah trafficking. Dengan kemampuannya bersilat, dia menolong wanita tersebut lari dari kejaran mucikari. Walaupun pada akhirnya dia harus merelakan nyawanya melayang di tangan musuh besarnya.

Tata perkelahian di film Merantau ini, jauh lebih baik dibandingkan dengan film-film action Indonesia lainnya. Adegan-adegan tersebut bukan rekayasa. Dan pemainnya, Iko Uwais, memang asli seorang pesilat yang hebat. Dia merupakan juara pencak silat tingkat nasional dan merupakan anggota tim demonstrasi pencak silat Indonesia ke berbagai negara. Walaupun bukan asli orang minang, tapi dia sudah mendalami ilmu beladiri ini sejak kecil. Jadi, saat pembuatan film ini, Uwais melakukan sendiri adegan perkelahian, melompat dari kontainer satu ke kontainer yang lain, tanpa bantuan stuntment.

Teknik kamera dari film yang memakan waktu 4 bulan dalam pembuatannya ini terlihat sangat profesional. Ini dapat terlihat saat adegan Yudha di kejar oleh musuhnya dengan menggunakan sepeda motor. Adegan ini benar-benar terlihat begitu nyata dan membuat para penonton menjadi berdebar-debar. Selain teknik kameranya yang mengesankan, sound dari film ini juga memberikan makna yang mendalam. Di dalam setiap scene perkelahian pasti akan terdengar musik instrumental, gabungan musik modern dengan musik tradisional minang. Film ini mengambil setting di Jakarta dan Bukittinggi. Hamparan sawah yang indah semakin menambah keistimewaan dari film yang diproduseri oleh Ario Sagantoro tersebut.

Film Merantau bisa dikatakan merupakan “angin segar” di dalam perfilman Indonesia saat ini. Mengapa demikian? Film yang penuh adegan laga ini hadir di saat film bertemakan percintaan, horor, dan film “horor-bugil” sedang marak-maraknya di produksi. Dan telah memberikan warna baru dijagad hiburan tanah air. Walaupun sebenarnya kita tak bisa terlalu berbangga dengan film tersebut. Saya berkata demikian dikarenakan film yang kabarnya akan mengikuti Festival Fantastic Award di Puchon, Korea ini bukan disutradarai oleh orang Indonesia. Melainkan sutradara asal Inggris, Gareth Huw Evans.

Sampai sekarang saya masih tak habis pikir, mengapa orang asing yang mengolah kebudayaan kita menjadi film. Mengapa bukan sutradara kita? Ke mana para sutradara Indonesia? Melihat fenomena ini, saya menjadi tidak heran mengapa begitu banyak kebudayaan Indonesia yang lepas ke negara asing. Karena Indonesia sendiri tidak bisa menjaga dan mengembangkan budaya yang mereka punya.

Kalau melihat kondisi perfilman di Indonesia sekarang ini, secara kuantitas menurut Sub Direktorat Distribusi Film Departemen Kebudayaan dan Pariwisata, memang meningkat secara signifikan. Namun secara kualitas masih perlu dipertanyakan. Film Indonesia ibarat berjalan di tempat, masih memakai “cara” yang lama dan genre yang sama yaitu mengenai cinta, hantu, dan seks. Ini dikarenakan mindset yang kita pakai sekarang masih sama seperti dulu, film sebagai komoditi bisnis. Padahal perfilman di Indonesia berada di bawah pengawasan Depbudpar, bukan Departemen Perdagangan seperti halnya di Amerika.

Agaknya, eforia kebebasan dan komersialisasi tidak cukup kuat meletakkan sinema Indonesia di peta dunia. Seharusnya kita mengerti bahwa di balik sebuah film terdapat kompetisi geniusitas, orisinalitas, serta spirit dan konsistensi untuk bertarung menemukan jalan bagi ide, cara bertutur, sponsor dan cara berdialog dengan penonton.[1] Keorisinilan itulah yang agaknya susah kita temui di masa sekarang. Para film maker lebih melihat selera pasar dibandingkan dengan “seni” film itu sendiri. Apabila film yang bergenre “ini” sedang ngetrend di pasaran, maka berbondong-bondonglah para stakeholders untuk membuat film berjenis sama. Bahkan studio bioskop dalam 1 minggu atau mungkin 1 bulan diisi oleh film yang berjenis sama.

Jangan sampai keadaan perfilman Indonesia saat ini nantinya akan menjadi boomerang yang menyerang balik ke arah para stakeholders (para pembuat film). Penonton jenuh dengan genre-genre film yang ada, dan malah meninggalkan dunia perfilman Indonesia. Suatu saat teman saya berkata kepada saya, ”Kalo film Indonesia mah gak usah nonton di bioskop, rugi. Ceritanya paling gitu-gitu aja. Lagian tinggal tunggu bajakannya aja beres kan? Trus, gak jarang, film Indonesia hanya dalam waktu yang singkat langsung ditayangkan di stasiun TV.”

Miris rasanya mendengar perkataan yang demikian, namun memang demikian keadaan film Indonesia saat sekarang. Ibarat hidup segan, mati pun tak mau. Secara garis besar, ada beberapa alasan mengapa film Indonesia susah berkembang:

1. Hanya mengikuti selera pasar

Seperti yang sudah saya bahas sedikit di atas, bahwa perfilman Indonesia susah untuk mengorisinilkannya. Karena kebanyakan dari para film maker hanya memikirkan keuntungan. Dengan begitu mereka hanya tinggal membuat film sesuai dengan selera pasar. Laku atau tidak lakunya film tersebut sepertinya mereka tidak ambil pusing. Yang penting mereka mendapat pemasukan dari para sponsor.

2. Tidak berjalannya perangkat sensor sesuai dengan tugasnya

Pernahkah kita berpikir, mengapa film bergenre horor-seks bisa bebas dan lolos dari badan sensor Indonesia? Padahal kita tahu sendiri bahwa film yang demikian seharusnya jalan masuknya terhambat karena mengusung film yang dapat merusak moral bangsa. Contohnya film Paku Kuntilanak.

Awalnya saya berniat untuk menonton film lain (saya lupa judulnya), tetapi kebetulan saat itu tiketnya habis terjual. Akhirnya saya memutuskan untuk menonton film yang dibintangi oleh artis kontroversial, Dewi Persik ini. Dan sampai detik ini, saya sangat amat menyesal karena telah membuang uang Rp 15.000,- saya untuk menonton film “kacau” seperti itu. Film yang juga dibintangi oleh artis Hollywood itu menurut saya sama sekali tidak bermanfaat dan tidak layak tonton. Terlihat bahwa industri film Indonesia seperti sedang mengejar setoran.

3. Kreativitas kurang dihargai

Kehadiran kamera-kamera digital membawa dampak positif pada dunia perfilman Indonesia. Saat ini mulai bermunculan film independen yang dibuat oleh para sineas kreatif Indonesia. Meskipun banyak film yang kelihatan amatir namun terdapat juga film-film dengan kualitas sinematografi yang baik. Sayangnya film-film independen ini masih belum memiliki jaringan peredaran yang baik sehingga film-film ini hanya bisa dilihat secara terbatas dan di ajang festival saja.

Selain itu, para produser di Indonesia memang selalu mementingkan yang namanya bisnis. Mereka takkan menerima sebuah ide yang cukup berbeda dan original apabila hal tersebut tidak sesuai dengan yang berkembang di pasaran. Mereka lebih memilih acara saduran dari luar negeri dibandingkan sebuah ide original. Walaupun ada beberapa produser yang berani tampil beda, tetapi itu dapat dihitung dengan jari.

4. Masa Pra-Produksi dianggap remeh

Untuk beberapa PH (Productin House), masa pra-production adalah masa di mana semua persiapan untuk shooting sudah dilakukan sebelum masa produksi. Antara lain pembuatan naskah, pengumpulan perlengkapan, pencarian bintang dan crew, dan hal yang paling penting yaitu masalah setting sinematografi. Yang termasuk ke dalam setting sinematografi adalah seperti setting lampu, setting kamera, ganti lensa, dan sebagainya. Ini merupakan hal yang terlihat remeh, tapi keberadaanya sangat penting demi kelancaran proses produksi nantinya.

Dalam proses produksi film di luar negeri, mereka sudah merencanakan semuanya saat pra-production. Mereka punya semua catatan setiap shot dan settingnya. Hal ini membuat saat proses shooting dimulai, semuanya sudah terencana dan cepat.

Di Indonesia, kebanyakan proses itu dilakukan saat shooting. Masa pra-produksi hanya diisi dengan casting, cari lokasi, dan kemudian reading. Sehingga pada saat shooting waktu yang dibutuhkan untuk setting bisa mencapai 45 menit dan secara tidak langsung berpengaruh terhadap mood para aktor ataupun aktris. Hal ini akan berakibat pada kualitas aktingnya dalam film tersebut. Proses shooting pun akan menjadi lebih lama dan akhirnya dilakukan toleransi dengan cara penggunaan lighting dipukul rata, shot diambil sekali saja, dan hal-hal lain yang membuat kualitas film semakin menurun.

Ada dua aspek penting dari awal sejarah film untuk melihat bagaimana status dan peranan film ditumbuhkan :

· Film dilahirkan sebagai tontonan umum (awal 1900-an), karena semata-mata menjadi alternatif bisnis besar jasa hiburan di masa depan manusia kota.

· Film dicap 'hiburan rendahan' orang kota. Namun sejarah membuktikan bahwa film mampu melakukan kelahiran kembali untuk kemudian mampu menembus seluruh lapisan masyarakat, juga lapisan menengah dan atas, termasuk lapisan intelektual dan budayawan. Bahkan seiring dengan kuatnya dominasi sistem Industri Hollywood, lahir film-film perlawanan yang ingin lepas dari wajah seragam Hollywood yang kemudian melahirkan film-film Auteur yakni film-film personal sutradara yang sering disebut sebagai film seni.

Film Indonesia mulai berusaha merangkak untuk maju. Para sineas sudah mulai menemukan genre baru dari perfilman Indonesia yaitu film yang mengusung tema motivasi. Contohnya seperti film King (namun dicekal karena menjadikan rokok sebagai sponsor utamanya), Garuda di Dadaku, serta film terlaris Indonesia, Laskar Pelangi. Film-film ini dirasa mendapat tempat di hati penonton Indonesia dikarenakan keinginan kuat dari masyarakat untuk melihat varietas dan kreativitas Indonesia. Selain itu, Indonesia juga mulai membuat animasi seperti film Mengejar Impian yang baru-baru ini diputarkan di bioskop-bioskop Indonesia.

Menurut Direktur Perfilman Indonesia, ada tiga hal yang barangkali bisa membuat perfilman Indonesia bisa maju :

1. Kebijakan nasional untuk melindungi produk dalam negeri

Dengan cara membatasi film luar masuk ke Indoensia. Kalau hal ini susah untuk dilakukan, paling tidak dengan meningkatkan kualitas film agar para penonton tidak “lari” ke film luar.

2. Atmosfer film

Jangan biarkan industri film hanya terpusat pada ibukota saja (Jakarta.red). Para produser film juga harus melirik para sineas lokal yang memiliki bakat tak kalah hebatnya dibandingkan sineas tersohor Indonesia.

Selain itu, jangan hanya mengangkat tema tentang kota saja. Banyak kebudayaan lokal dan sejarah daerah yang bisa dikembangkan menjadi sebuah film, seperti film Merantau.

3. Partisipasi dari semua golongan, antara lain pemerintah, pemilik modal, terutama masyarakat yang dalam hal ini merupakan konsumen perfilman Indonesia.

Secara mutlak memang kita tidak bisa menyalahkan begitu saja para produser karena mereka pastinya membuat film berdasarkan selera masyarakat. Seharusnya masyarakat juga harus bertanggung jawab dengan keadaan perfilman Indonesia saat ini. Bertanyalah pada diri kita, mengapa kita bisa memilih film yang sebenarnya tidak layak tonton seperti horor dan komedi seks.

Dan pada akhirnya inilah pekerjaan rumah (PR) yang harus kita selesaikan bersama-sama. Bukan hanya para film maker, tetapi semua masyarakat Indonesia, demi perfilman Indonesia.

Referensi

Garin Nugroho, 2005. Seni Merayu Massa. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

A.Margija Mangunhardjana, SJ, 1976. Mengenal Film. Yogyakarta: Yayasan Kanisius.

JB Kristanto, 2004. Nonton Film, Nonton Indonesia. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.

http://newspaper.pikiran-rakyat.com/prprint.php

http://www.kapanlagi.com/a/resensi_film.html

http://www.21cineplex.com/merantau,movie,2120.htm,

http://jerryhadiprojo.wordpress.com/

[1] Garin Nugroho. Seni Merayu Massa. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara.hal.77

i'm coming.........!!!!!

Akhirnya...., nulis lagi nih!!!

Saatnya saia kembali merangkai kata di bawah alunan blog.

so..., ayo "ngefly" bareng *b*m (*iv*n liz*th*). Cuma di sini!!! iBim's Blog..

CAPCUZZZZZZZZZZZ.

Langganan:

Postingan (Atom)